| 2013/6/8 セミナー2回目 |

花火撮影セミナーの2回目を終了。今回も満員御礼で盛況でした。2回とも同じ内容で、ということになっていますが、録画ビデオを流す訳ではなく、人がライブでやることですから微妙に違ってきます。今回はパワーポイントスライドの中身も少し変えて、1回目に質疑の多かった撮影後の画像処理などについても少し話しました。デジタルカメラが主流の現在、撮影者は撮影しただけでは仕事屋作業は終わりではなく、データを現像し必要な画像処理をPC上でやる、そこまでが撮影者がしなければならない作品の一部なのです。しかしながら年輩の方も多く、PC周りの話は苦手という手応えでした。 花火撮影セミナーの2回目を終了。今回も満員御礼で盛況でした。2回とも同じ内容で、ということになっていますが、録画ビデオを流す訳ではなく、人がライブでやることですから微妙に違ってきます。今回はパワーポイントスライドの中身も少し変えて、1回目に質疑の多かった撮影後の画像処理などについても少し話しました。デジタルカメラが主流の現在、撮影者は撮影しただけでは仕事屋作業は終わりではなく、データを現像し必要な画像処理をPC上でやる、そこまでが撮影者がしなければならない作品の一部なのです。しかしながら年輩の方も多く、PC周りの話は苦手という手応えでした。この日は学生時代の友人達も写真展の方に来てくれて賑やかな一時を楽しみました(ギャラリー入口で記念撮影、顔が良く判らないほど小さいのはわざとです)。 |

| 2013/6/2 初日が出ました |

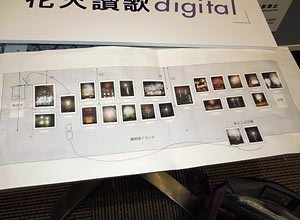

本日は富士フォトスクエアでの花火撮影セミナーの1回目でした(写真・セミナー会場)。無事終了。出だし緊張しましたけれど、なんとか持ちこたえました。質疑応答も闊達で有意義な時間だったと思います。講義に使うパワーポイントには、昨日の逗子の写真を盛り込んでみました。そのことに受講者から反応もあり嬉しく思いました。 本日は富士フォトスクエアでの花火撮影セミナーの1回目でした(写真・セミナー会場)。無事終了。出だし緊張しましたけれど、なんとか持ちこたえました。質疑応答も闊達で有意義な時間だったと思います。講義に使うパワーポイントには、昨日の逗子の写真を盛り込んでみました。そのことに受講者から反応もあり嬉しく思いました。写真展も好評のようでひと安心です。六本木が終了した後、巡回で東京調布の富士フォトギャラりーでの展示も予定されています(7/5〜)。 セミナー受講者や写真展来場者と長らく花火談義、花火写真談義が出来て嬉しい一時を過ごさせていただきました。 |

| 2013/5/30 展示立ち会い | |||

関東地方が梅雨入りした翌日は写真展前日。いよいよ明日からとなり、その展示作業の立ち会いに六本木へ。 16時まで前の展示が続いているのでそれらを取り外して、新規に「花火讃歌digital」の飾り付けをするのだ。この日は隣の大ギャラリー2つも一斉に架け替えで、トンカンと金槌の音がずっと続いていました。パネルは展示ボードに直接小釘を打ち(半切〜全紙なら@2本)、それに引っかけてある構造。 予めレイアウトはこちらで(ただし机上で、というよりPC上で)考えて渡してあるものの、実際にパネルの実物を壁に掛けてみないとなんともいえない。微妙な高さの適不適とか違和感とか、快適に見られるかどうかだ。とくにスペースの都合でパネルを上下に展示するので、上側が高すぎないか?下が低すぎて見づらくないか?図面と現場との差異もあり、現場で展示施工者と修正していく。予備パネルも突っ込んで合計22点の展示が完了。タイトルの小さいパネルや挨拶文も取り付けて90分程で完成。 プリントチェックの時は焼きっぱなしのそれを見るわけだが、やはり額装されるととても立派。 全紙サイズは4点あり、うち2点はAPS-Cで1200万画素のデータからプリントしているけれどまったく綺麗。商業印刷(オフセットとかグラビアとか)では相当量のデータが必要だけど、銀写真プリントでは前述のデータでも必要充分。 ギャラリーの館長さんから雑談の中で、「いい花火ってどういうのですか?」と聞かれたけれど、それは「いい写真てどういうのか?」と同じくらい深い問いだなぁ。 使用しているミニギャラリーは一般には貸し出さない場所で、富士フイルムスクエアが自ら企画展を開催するときのみ使用します。したがって私自身は主催者として常駐しているわけではありませんが、お近くにお立ち寄りの際はどうぞよろしくご来場ご観覧くださいませ。 セミナーが行われる6月2日と8日は午前中またはセミナー後にうろついていると思います。 |

| 2013/5/27 完成!…………させたのは私じゃないけど |

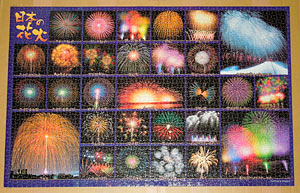

例の花火ジグゾーですが、ついに完成!とはいえ、組んだのは私じゃなくて息子です。大学生の彼氏が約3週間かかって完成させてくれました。特に花火マニアというわけではない彼氏ですが、種類事に分れた花火自体は組み易かったようです。最期まで苦しんでいたのはやはり割物を分けている夜空の部分で、トレーに夜空のピースだけピックアップしてありましたが、予想通りの「全黒」ピース。形がはまるかひとつひとつあたるしかなさそうで……。お疲れさまでした。別売りの額でも買って飾りますか。私が手伝ったのは最後の20ピースくらいで。残り10ピースくらいになると総当たり戦でした(笑)。そして直ちに糊付けされました。バラしてもう一度組むなどとんでもなく……。 例の花火ジグゾーですが、ついに完成!とはいえ、組んだのは私じゃなくて息子です。大学生の彼氏が約3週間かかって完成させてくれました。特に花火マニアというわけではない彼氏ですが、種類事に分れた花火自体は組み易かったようです。最期まで苦しんでいたのはやはり割物を分けている夜空の部分で、トレーに夜空のピースだけピックアップしてありましたが、予想通りの「全黒」ピース。形がはまるかひとつひとつあたるしかなさそうで……。お疲れさまでした。別売りの額でも買って飾りますか。私が手伝ったのは最後の20ピースくらいで。残り10ピースくらいになると総当たり戦でした(笑)。そして直ちに糊付けされました。バラしてもう一度組むなどとんでもなく……。 |

| 2013/5/17 はぁ?勝手に広告? |

| 先日、家電から転送で携帯にとある勧誘の電話が来た。 「○○新聞のものですが、この度は、写真展開催おめでとうございま〜す」けたたましく、やたら調子のいい女性の声に、勘の良い私は一気に不快になった。要旨は、「新聞1面に同時期に開催予定のその他大勢と写真展・個展の合同の広告を出してやるから掲載料よこせ」だ。頼んでもいないのに勝手に広告出すから金よこせとは恐れ入る。 人生の記念に生涯一度の個展を開催するようなアマチュアの爺相手には、いい商売になるのだろうがその手にはのらん。だいたいこの「花火讃歌digital」は富士フォトの企画展なので、私に直接広告的な連絡が来るのがおかしいのだ。 丁重に断るつもりが、こちらの話を聞かない態度と、こっちのHPを斜め読みしたような適当な知識で「そちらのことはよく存知てる」と調子良く言われてキレてしまった。言っていることがことごとく間違っている。私に限らず全国各地で美術展、写真展、個展開催と、カメラ雑誌などに日程一覧が載り、それが一般の個人や趣味グループとみるや片っ端からアポをとって掲載料稼ぎをするのだろう。 まぁ詐欺ではないだろうが、インターネットで無料でいくらでも広報出来てしまう時代に、新聞かよ…。せめてバナーを出すとか言えないのか。しかもその他大勢と合載かよ、しかも全国紙でもあるまいに。呆れた商売がありお安く見られたものだ。私がキレたところで、しれっと次のターゲットに電話するだけなのだろう。徒然ネタを提供してくれたお礼に新聞名等の公表は勘弁してあげますね♪ |

| 2013/5/14 プリントチェック |

5月31日からのミニ写真展を控えて、プロラボ・クリエイトで展示用印画紙プリントのチェック(富士では、銀写真プリントと呼んでいる)。展示は半切(はんせつ)と全紙サイズ合わせてだいたい20点くらいになると計画している(展示レイアウトもこちらで考えるのだ)。 5月31日からのミニ写真展を控えて、プロラボ・クリエイトで展示用印画紙プリントのチェック(富士では、銀写真プリントと呼んでいる)。展示は半切(はんせつ)と全紙サイズ合わせてだいたい20点くらいになると計画している(展示レイアウトもこちらで考えるのだ)。元データ制作は自分自身だが、それがどこまで思うようなプリントになっているかがポイント。幸いに仕上がりはテストプリントの時と同様に美しく、特に訂正や注文はなかった。このあと額装(木製マットパネル加工)して完成となる(写真・左が半切サイズ、右が全紙サイズ。横位置写真左下のピロピロは天井の蛍光灯の映り込み。超光沢なのですよ)。 今回はわざと2013カレンダーに使用した写真を混ぜている。商業オフセット印刷と印画紙プリントとの違いを鑑賞してもらいたいと思う(カレンダーの写真部分と半切はほぼ同じくらいの大きさ)。 普段自分自身でも人から依頼されたりしなければ、なかなか大きいサイズに伸ばしてプリントすることはないのだけれど、こうして見るとあらためて花火写真はできるだけ大きいサイズで見るものだと思う。モニタディスプレイで気軽にデジタル写真を透過光に近い形で見られる現在からは考えられないが、今や機器自体が死語のような「スライドプロジェクター」でかつては自室の壁や天井に大きく花火写真を投影して楽しんでいた。 写真展期間中に開催の花火撮影セミナーだが、おかげさまで両日とも定員に達したようでひと安心。 |

| 2013/4/19 花火でパズる? | |||

玩具のエポック社から発売される花火のジグゾーパズル、見本が届きました。 このコレクションパズルシリーズという製品ラインナップでは恐竜とか探査衛星とかあって、絵柄はそのテーマについて色々な種類の写真が名称と共に並んだ学習図鑑ぽい仕様になっています。今回はテーマが花火ということで花火野郎が写真を担当させていただきました。花火の種類を写真で紹介し簡略の玉名、タイトルが添えられています。 昨年12月くらいから企画に参加させていただきましたが、季節ものだから夏に発売と思いきや、2月頭には校正刷りを出すという素早い仕事ぶりに驚いたものです。なんでもユーザーが夏に完成させるには組み上げ期間2〜3ヶ月を見越して早めの4〜5月に店頭に並べなければならないらしい。ショップへの広報はさらに早くなるのでこの進行も納得。意外にでっかい完成サイズなのと校正刷りが美しい仕上がりでビックリしました。 花火写真の印刷が美しいのは、偶然にも当方で制作している花火カレンダーと印刷会社が同じだったからのようです。永年カレンダーの方の印刷でコツを掴んでいるのでしょう。 ジグゾーパズルといえば、私の過去組立最高実績は500ピース(爆)。今回の製品は、普通より小さいスーパースモールピースで組み立てる「パズルの超達人EX」シリーズで、しかも2500ピース超え。超絶難しいパズルなのです。箱を開けるとその1ピースの驚愕のみじん切りサイズに仰天しました。つかその完成サイズを考えるとどれほどかかるのやら。したがって私には再現は相当困難かと(不戦敗)。撮った本人だから絵のあるピースを見ればどの写真のどの部分かわかる!つもりでしたが無理です(TT)。 たとえば風景写真の青空なんかは微妙に濃淡があるものだけど、花火の夜空部分はどのピースも「黒」ですからね。なかなか難しいかと。腕に覚えのあるパズル/花火愛好家はチャレンジしてみて下さい。完成したときの割物1発の写真の実寸は10センチ角くらいです。 詳しくはエポック社ホームページ、ジグゾーパズル新製品速報へ。同ホームページや各種ネット販売から購入も可能です。 コレクションパズルシリーズ「日本の花火−花火コレクション」 品番76-013 定価3,900円(税抜)4,095円(税込) 4月15日発売。 完成サイズ:縦500ミリ、横750ミリ 2,542ピース。 |

| 2013/4/12 30周年か… |

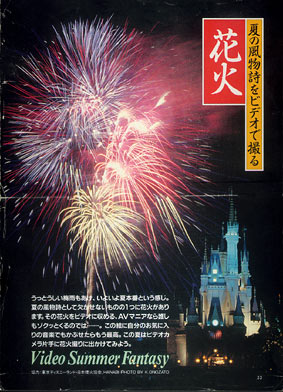

東京ディズニーランドが開園30周年を迎えている(ディズニーシーのオープンはもっと後なのでランドの方だけ)。 東京ディズニーランドが開園30周年を迎えている(ディズニーシーのオープンはもっと後なのでランドの方だけ)。私もかつては年間パスを駆使して、一年中花火の撮影はもちろん家族連れでのレジャーとして出かけていたものだ。その後ディズニーシーがオープンし、ホテルや駐車場も完備してからは、保安距離などの関係で打ち上げる花火も3号以下となって見栄えがしなくなった(ピーク時は5号)のと、園内でカメラ、ビデオなどの三脚が持ち込み・使用禁止になってしまい、撮影ではパッタリと行かなくなった。でもまぁ、東京ディズニーリゾートの花火アトラクションが最高に華々しかった時を観てきたことには満足しているし、日本で遊園地がテーマパークと呼ばれるようになり、花火がアトラクションの一部としてテーマパークに欠かせない存在になったのはTDLの功績なのだとあらためて感慨深い。祝、30周年! TDLがオープンしたのは1983年4月15日だが、花火撮りを始めて以来、私の花火写真と原稿が最初に雑誌に載ったのがその翌年1984年。しかもそれはTDLに取材したものだった。当時お世話になっていたビデオ関連専門誌7月号で花火録りの特集を組むことになったが、取材は6月末で花火大会も無い頃。それで近場で花火アトラクション(ファンタジー・イン・ザ・スカイ)があるTDLが最適ということになったのだ。 ビデオ録画の記事だけど誌面を作るにはスチルが必要なので、私が花火関連の蘊蓄、花火の撮り方について原稿を書き、当日の花火撮影と同時に各種の花火写真を提供した。高価なワープロがようやく出始めた頃なので原稿は当然手書き。 当時はオリエンタルランド社広報を通して正式にTDLを取材するマスコミには5つくらいの好きなアトラクションに使えるチケットが無償提供されていた。存分に体験してもらって宣伝してほしい、ということだ。オープン当初、各アトラクションに出資した企業スポンサーは果たして元が取れるのか?というくらい先行きが不透明な開園だったので、それから1年を経てもマスコミへのオリエンタルランド側の応対はとても丁寧だった。その後の発展と盛況は語るまでもない。それで日中は園内で遊び、夜の花火アトラクションの時に撮影した。機材は35ミリフィルムカメラと標準ズームレンズ。当初からこのアトラクションは10分くらいの短いもの(打ち上げは5分以下)だったので“一発撮り”に緊張したのを覚えている(写真・特集記事の扉ページ。現在はシンデレラ城に対してこんなに花火が大きく見えない)。 ディズニーリゾートの中では現在でも毎日相当量の花火(打ち上げ用、ステージ用など)と火薬がアトラクションやショーの演出に使用されている。だから園内では多くの煙火打揚従事者の資格所有者の専任スタッフがこれにあたっている。 |

| 2013/4/10 打ち合わせ |

写真展の打ち合わせで、六本木ミッドタウンへ。中庭の新緑も綺麗です。 写真展の打ち合わせで、六本木ミッドタウンへ。中庭の新緑も綺麗です。今回は展示用プリントの見本プリントのチェックと額装の体裁決めがメイン。こちらから送ったデジタルデータから半切と全紙で見本を出して貰いました。デジタル印画プリント(インクジェットではありません)は発色や光沢も素晴らしく、良い仕上がりで安心しました。デジタル印画プリントは以前人から写真パネルを頼まれた際に、花火大会の同じシーンを銀塩(645サイズ)とデジタルカメラで同時に撮影し、銀塩ポジのダイレクト印画紙プリントと、デジタルデータからの印画プリントを依頼して比較したことがありました。結果は甲乙つけがたいほど、デジタル印画プリント(1200万画素あれば全紙も楽勝)の仕上がりは良いものでした。ポジダイレクトだと、プリントの指示も明るめにとか赤っぽくとか実際にプリントするのは第三者ですからそうした「という感じでよろしく」な指示になります、しかしデジタルデータだとある程度自分で納得した色調に最初からデータを作れるのでどちらが満足できるか?といえばデジタルプリントの方かもしれません。 写真展はミニギャラリー使用ということで手狭ですし、半切のパネルで多くても20点くらいの展示が限界と思います。数に限りはありますががんばってセレクトして展示しますので、ご高覧よろしくお願いいたします。展示スペースの図面をいただき、それにあわせてレイアウト(展示順など)もこちらで決めなければなりません。この後も展示用の全プリントの仕上がりチェックや開催前の会場設営立ち会いとか行事が控えておりまして、何度か六本木に出向きます。この地には普段は用向きがないのでこうした機会はありがたいことです。 写真展期間中にセミナーもやりますが、その会場や施設も実際に見せてもらいました。 帰宅すると写真展案内用のDMが富士フイルムスクエアから届いていました。 |

| 2013/3/31 お試し期間中 | |||

セミナー開催がらみで、富士フィルムからミラーレス一眼機を貸して貰っている。詳しくインプレを書いてもいいのだが、それが目的でも依頼でもないから簡単な感想を。 ・光学ビューファインダーがある(レンジファインダーなのでパララックス発生。レンズによっては画面の一部がレンズ自体で欠ける)。 液晶ディスプレイでのライブビューも可能だが花火撮影ではライブビューでは撮りずらい。目が眩む。 また電子ビューファインダー(小さい液晶画面を覗くライブビュー)と切換可能。 ただし光学ビューファインダーはズームの画角に合わせてズームしない(画角を示す枠線は変化する)。電子ビューファインダーは全ての操作に反応して見え方が変わる。こういうのはこの機体に慣れてしまえばいいのだろうけど、チョイ借りしているだけだからなぁ。 ・レンズに絞りリングがあり、直接絞りが変えられるが最近リリースのズームにはリングに絞り値の数値は記載されて無い。 絞り値はファインダーに表示される。しかしダイヤルでくりくり変える普通のデジイチではいきなり絞りダイヤルを回しても何も起こらないが、Xpro1はレンズの絞りリングを回せば直ちに絞り値が変わる(露光中は無理)。 ・アナログのケーブルレリーズがそのまま使用できる。のはいいんだけど、レリーズのケーブルを左右に動かすとなんと、メインスイッチも切れてしまうという、シャッターボタンとメインスイッチが連動(TT)。これはなかなか困ったぞ(ぶ、ぶわかなぁぁっ、露光中になんでOFFになるんじゃー、というミスを何度もやってようやく気が付く。これ銀塩のカメラでは“絶対”無いことだよ……申し訳ないけどこのカメラの設計者はケーブルレリーズを刺して実際の撮影テストをしたのかしら?)。 ・ズームを含めたレンズ群は花火撮影に便利な画角と思われる。 とくに絞りリングがあることと、要注意だけど銀塩のアナログレリーズが使えるのは嬉しい。とはいえリモコンの設定がないからケーブルレリーズしか使えないんだけど……。 あと、普通に三脚に取り付けるとレンズによってはボディの底がレンズの外径と同じで三脚の雲台に絞り/ズームリングなどが接して回せなくなってしまう(TT)。 ピントリングに距離目盛り表示無し。距離目盛りはファインダーまたは液晶ディスプレイに常時表示される。ピントリングは無限に回り続けるので妙な感じだ。 それでも私としてはけっこう気に入った。今時1650万画素あれば、デジタルプリントなら全紙くらい楽勝。Web用途としても必要充分以上。花火大会に持って行くにもレンズもコンパクトで軽い装備で済む。標準ズームだけでも足りるけれど、えびす講や茂木、赤川などの超接近戦ではさらに14ミリ(単焦点)があれば万全と思う。ポジを長らくやってきてしかも富士のリバーサルにお世話になってきた身としては、デジタルカメラの中でのデータ変換処理としてもProviaやVelviaなどのリバーサルの色調を再現してくれるのは嬉しい。 しかし5年ぶりで来たこの日は雲が低く、モヤってガスって良い撮りにはならなかった。雨にならないだけマシという程度。舎人も雨予報で凹むなぁ。 |

| 2013/3/25 懐古というヤツ? |

今回の写真展ではフィルムメーカーの展示スペースでありながら、「作品はデジタルカメラによる写真でお願いします」という指定が付いている。だから写真展のタイトルも「花火讃歌digital」なのだ。 今回の写真展ではフィルムメーカーの展示スペースでありながら、「作品はデジタルカメラによる写真でお願いします」という指定が付いている。だから写真展のタイトルも「花火讃歌digital」なのだ。すでに何度も書いているが、2008年初頭に一眼レフデジタルカメラ・ニコンD300を手にしたわけだが、フイルムによる花火撮影も100%ブローニー判。長いこと35ミリフィルムによる写真は撮らなくなっていた。一年にただの1本も135ミリロールフィルムを使用しないのだもの、35ミリ銀塩カメラは永く保管箱に眠ったままになった。それはのちにD800を入手する2012年までに徐々に処分し新しいデジタルカメラの一部となった。以前は現場取材や大会風景の撮影などには35ミリフイルムを使用していたが、コンパクトデジタルカメラを手にした時から、そうした撮影も全てデジタルに置き換わった。 カメラ量販店の銀塩の現像用品のコーナーに立つと懐古を感じる。実に長い時間をかけて35ミリやブローニーのモノクロやカラーの現像、プリントのスキルを身につけてきたわけだが、今はそれをすることもない。自室や風呂場を使って時に夜通し暗室作業をやったものだが、引っ越し等の転機も伴ってデジタルカメラ以前に現像用品(写真は現像〜定着の薬品液保存用蛇腹ボトル)も引き伸ばし機も全て処分した。撮影はラボに現像を任せるカラーが主体となってモノクロを処理する設備は必要なくなった。 デジタルでもモノクロを撮ることができ、PCでひじょうに豊かな銀塩モノクロのトーンを追求することも可能だ(例えば こちら-スキャニングでデジタル変換。モノクロプリントのトーンを再現)。インクジェットでプリントするにも銀塩のバライタ紙さながらに高品質なプリンタ用紙が取りそろい仕上がりも銀塩のプリントに迫っている。薬品を使って調色していたセピアカラーも最初からその色で撮ることもデジタル処理で後から変換することも自在だ。私は銀塩が失われていく寂しさよりデジタルで出来ることにより多くの写真の未来をみている。しかしモノクロプリント時の薄暗い暗室の現像液の中に次第に画像が浮かび上がるひとときは、デジタルではまったく得られない感動だと思う。それはプリンターから出力されるインクジェット画像のそれとは次元が違うのだ。銀塩の写真の自家処理にどれほどの多大な時間と費用をつぎ込んだのだろう。今となっては虚しいようにも思うが、同時にデジタルフォトをPCで処理しているのとは比較できないほどの素晴らしく楽しく幸せな時間を過ごしてきたものだと考え後悔していない。 写真家としての最大の願いは、「常に撮ったその場でただちにどう写っているか見たい」というものだったが、それは過去にはポラロイドで、そして現在はデジタルカメラの普及でいともたやすく達成された。 |

| 2013/3/25 セミナーとミニ写真展 |

|

普段はあまりご縁のない大都会六本木のフジフイルムスクエアで撮影講座と、それに伴う作例写真展が開催されることになりました。2013年年明けから打ち合わせやら、広報資料やら展示用プリントの選出とデータづくりとかドタバタ進めてまいりましたがなんとかなりそうです。 セミナーのおまけの写真展なので広大なメイン展示スペースではなく脇のミニギャラリー使用のため展示点数も少ないのですが、「花火讃歌 digital」と銘打ってデジタル撮影によるデジタル印画プリント作品だけで構成しています。 お時間がありましたら、六本木見物がてらお越し下さいませ。 ●最先端花火撮影セミナー 開催日 1回目 6月2日(日)13時〜15時30分 開場12時30分 2回目 6月8日(土)13時〜15時30分 開場12時30分 両日の講義内容は同じです。 場 所 富士フイルムフォトサロン内フジフイルムスクエア2F 各定員 30名 事前申し込み制(先着順、定員になり次第締切)受講無料 持ち物 今までに撮られた花火写真のプリント(持参いただければその場で講評します。持参しなくても可) 受講申し込み方法 4月1日よりフジフイルムスクエア受付か電話にて受講希望日を事前申し込み。 ※セミナー受講は定員があります。事前申し込みが必要です。 セミナーは、ある程度の花火撮影経験者、初心者を対象としています。ですから花火撮りの猛者達には温いかもしれません(笑) 申し込みはフジフイルムスクエアに直接(来訪または直電)してください。小野里公成ならびにFPLでは受け付けていません。 私がこうして花火撮影の講座を持つことはほとんどありません。この機会にぜひご体験下さい。 ●小野里公成写真展「花火讃歌 digital」 セミナー開催に伴い、フジフイルムスクエアミニギャラリーで作例展示を開催します。 場 所 富士フイルムフォトサロン内フジフイルムスクエア 期 間 5月31日(金)〜6月13日(木)10:00〜19:00 最終日は16:00まで。 入場閲覧無料。 フジフイルム スクエア 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 六本木ミッドタウン内 TEL 03-6271-3350 |

| 2013/3/23 スーパーこまちに乗ってみた | |||

花火観覧に際して往路にJR東日本の新型車両を利用することになった。JAPAN REDと称されるスーパーこまちE6系だ。翌日の復路は時刻の関係で旧こまちで帰ることになったので、はからずも新旧車両の乗り比べになった。 車両の内装は、マスタードイエロー?いやいやこれは、実りの秋を思わせる黄金の稲田カラーだと意図を理解する。客室車内に入ってすぐに感じたのは「天井低いんじゃね?」。ダブルデッカーの2階ほどじゃないけど、私より背が高い男性は立って移動するには圧迫感在るだろうな。それと座席に座って感じた妙な閉塞感。それは旧こまちで帰りに再確認されたのだが、座席の背もたれ部分が高いのだ。新幹線車両は東海エリアのそれも座席に座ると自分より前方の全ての窓の外が見えるけどスーパーこまちはまったく見えない。外の景色は自分の横の窓からしか見えないよ。よく言えばパーソナル感覚。周りが気にならない個室感。つったって本物のコンパートメントじゃないし周りの状況が見えなさすぎて閉じこめられ気分だ。 天井が低く窓の上端が低く、そのしわよせは荷物棚に来ているようで棚の開口部が狭い。だからキャスター付きのスーツケースはギリギリ挟まっている感じだった。旧こまちでは同じくらいのサイズのスーツケースが入ってその上に充分空間が空いているのを確認。 あと意識的にかデッキの荷物置き場が極めて少ない。荷物棚が狭くて荷物置き場が少ないので大きいスーツケースなど持ち込んだ客が多かったら恐らく途方に暮れる。乗り込んでしばらく前後して荷物置き場を探したがどこもスーツケース4つくらいで満杯になっていてどこにも置けなかった。 スキー板など置ける荷物置き場が充分にあったはずの旧こまちにもそれが無くなっていることに気が付いた。荷物置き場があったはずの場所は間口が閉鎖されて使えないようにされていた。何故? 大宮から走り出してすぐに感じたのは「横揺れ感」をほとんど感じないこと。それが車両の技術なのか保線の技術なのかわからないけど左右の揺れやローリングをほとんど感じない。快適だ。走行中の通路をふらふらすることなくスタスタ歩ける感じだ。帰りの旧こまちは大曲を出てすぐに座席をところどころタッチしながらヨタヨタ歩くという、それくらい違う。まぁ何にしても快適。やがては全車がスーパー仕様になるらしい。旧こまちより少々お高い運賃。レッド(茜色)も素敵だけれど私はピンクも気に入っていたのだがなぁ |

| 2013/3/12 クッション材を入れてみた | |||

カートを使ってカメラバッグをガラガラと運んでいると、「これは移動中は常時センサークリーニング状態じゃないか」と考える。銀塩の時は考えもしなかったが、デジタルになってこんなに振動を与えていいんだろうか?と無駄な心配をする。 寝床についてふと閃く、私の枕はテンピュール(TEMPUR)の低反発枕だが、これを敷いたらどうだろう? カメラバッグにはそれなりにクッション材は使われているが、底は意外と薄くてしっかり目の素材。必要十分というやつだ。ボディが乗る場所、交換レンズをくるむ素材に色々な厚みの衝撃吸収の低反発緩衝材が使えないだろうか?でこういうのは「低反発ウレタンフォーム」というので様々な厚さや大きさで買えるのだけど、ネットで「量り売り」なんていう業者をググるととんでもない分量になってしまう。俺が寝るんじゃあるまいし。それにけっこう量が少なくてもお高い。バッグに敷くのなんか50センチ四方もあればお釣りが来る。仕事先近くの東急ハンズで捜すとまさに50センチ四方の単品売りがあったので購入。厚さは10ミリ。これが20ミリになると倍以上も値段が高くなるので、厚みが欲しいところは2枚重ね敷きにすることにした。ウレタンフォームはハサミやカッターで容易く切れるから工作は簡単。バッグのカメラ部分の底に敷き、レンズ同士も優しく包んでみた。普通のスポンジの方がいいのかどうか様子を見よう。 それにしても最初から付いている仕切り板はどうしてこうも思うようなサイズや形じゃないんだろう。だからほとんど取ってしまった。 |

| 2013/3/6 カメラバッグ更新 | ||||

カメラバッグを新調する事にした。全面ポケットあたりのジッパーが何ヶ所か壊れてちゃんと閉まらなくなって中身が落ちそう。各所にほころびも目立つがバッグを構成するナイロン生地にはほとんど損傷はないから丈夫なのだと感心している。カメラバッグは自宅では撮影に出ないときのカメラの収納場所=常置保管場所でもある。 私のメインのカメラバッグは「f.64」 というブランド名のアメリカ製だ。これが私の所にやってきてどれくらい経つのか覚えていないが、少なくとも15年以上20年未満。思えば長らく世話になり花火撮影行の苦楽を共にしてきたものだ。当時は3万円台くらいの価格だったと思う。大ざっぱなアメリカ製としてはずいぶん長いことカメラを護って運んでくれたものだ。 元は共同写真要品株式会社というところが輸入代理店で、恐らく私はこの時代に購入したと思う。同社は倒産して現在は用品メーカーの「エツミ」が販売をしている。現行商品にはもう同じ型と色のものはなくなっていて、ほぼ同じデザイン、同寸で同容量のものはSCXという型番で販売され容量の大きいショルダー型としては相変わらず同ブランドの定番商品になっている。発売当初はSCXはf.64のショルダーとしては容量の大きい方から3番目のサイズだったが、それは同時期のアメリカ他社のバッグの最大サイズくらいの大きさだったらしい。 当時の購入の動機はブランド名でも洋モノだったからでもなく、単純に容量とデザイン、使い勝手で比較して選んだ。外国製バッグというと、当時からTamrac、Domkeなどが有名だったが今も昔も大変高価で買えなかった。購入当初この「f.64」 というシリーズはまだ日本のカメラ量販店に並び始めて間もない頃だったと思う。 同寸のSCXに買い換えても良かったのだが機材を最大容量でパッキングするとき、容量が足らないと感じていて一回り大きいNSCMというのにした。昨今のカメラバッグはノートPCを保護しつつ収納できるような無駄なスペースが付いていて、これもそうなのだが私はPCもパッドも持ち歩かないので、そのスペースは潰して全部カメラ用品だけにしてある。デジタルカメラの時代になり、機材を減らしていけるはずなのに大型化とは逆行しているが、大量のフィルムやカートリッジをパッキングしない分軽く出来ると思う。容量アップの要因はデジタルカメラにしたことで、なぜか銀塩のマニュアルカメラよりもボディもレンズも大きくなってしまったからなのだ。同じ135ミリ判でもフイルムとデジタルとではまったく違う。レンズも口径が大きく、成りも大きくなってしまった。これまでフィルター径は大きくても67ミリだったのだが、それが77〜82ミリがほとんどになり、つまりレンズは太ってしまったのだ。これはAF機構を内蔵している昨今のレンズの宿命だろうか。こうして全体が太ったから保管用の防湿庫も銀塩を処分したのに手狭になる有様。とくに昨今のレンズの花型フードは無駄に嵩張る。もとより容量の基本は35ミリフィルムカメラのサイズが元になっている場合が多い。近年の設計のバッグはデジタルカメラが基本になっているだろうが、私のように中判のカメラを収納させた時点で容量が手狭になっていたのだ。 今回、実物を比較検討して選びたかったのだが、昨今のカメラ愛好家事情というか、流行というのか、こうした大型のソフトショルダーなカメラバッグは需要が少ないらしく全てのラインナップが揃っている店がない。今では中型以下のショルダーバッグやカラフルなポーチが主流になっているようだ。カメラがデジタルに、レンズもズームが主流になって、撮影に出かけるのに何台ものカメラ、何本もの交換レンズ、大量のフイルム、ストロボやモータードライブなどたくさんの機材をワンパッケージで運ぶ大型のカメラバッグの必要も機会も少なくなったということか。それでも休日にメジャー片手に一番品揃えの多い量販店で、内寸を計りながらあらゆるメーカーのバッグを比較検討した。しかしどれも一長一短。結局同じブランドに落ちついた。機材をたくさん運ぶときはショルダーよりリュックザックタイプの方が売れ線であるようで、種類も品揃えも豊富だ。昔ならそれがカメラ愛好家のステイタスであった「アルミバッグ」はずいぶん少なくなった。だから今回のNSCMも主立ったカメラ量販店のどこにも現物が無く仕方なくネットで仕様のみでポチった。じきにディスコンになるのかもしれない。 |

| 2013/2/23 機材のテスト撮り |

この時期花火でテスト撮影するとなると、スキー場のイベントや雪まつりでの打ち上げがポピュラーだ。それも良いのだけれどなにせ開催時間が短い。わざわざ車ではるばる出かけて10分間で10カット以下とかになるとデータの取りようもない。それで県内にある冬花火大会にでかけることにした。というのも冬にしては珍しく開催時間が1時間。ずっと打ちっ放しのはずもないだろうけど前半と後半、2パターンに設定を変えて撮ることができそうだ。まだ5回目というがこの季節にありがたい開催だ。 この時期花火でテスト撮影するとなると、スキー場のイベントや雪まつりでの打ち上げがポピュラーだ。それも良いのだけれどなにせ開催時間が短い。わざわざ車ではるばる出かけて10分間で10カット以下とかになるとデータの取りようもない。それで県内にある冬花火大会にでかけることにした。というのも冬にしては珍しく開催時間が1時間。ずっと打ちっ放しのはずもないだろうけど前半と後半、2パターンに設定を変えて撮ることができそうだ。まだ5回目というがこの季節にありがたい開催だ。ニコンの方はコンデジ以来ずっと使っているからボタンの配置や機能まですんなり身に付いているけれど、メーカーが変わると花火農閑期で操作していないうちに使い方を忘れてしまいそう。使い慣れたニコンに比べると色々世話の焼ける子。しかし馴れた645の銀塩カメラのようにレンズに絞りリングがあるので花火撮りには嬉しい。 現地までは、宇都宮線、川越線、東上線、越生線、八高線と5回も乗り継いで行く。連絡はわりとスムースなのでトータルの所用時間は2時間半くらい。のはずが綿密に時刻表とか調べたのにも関わらず越生駅で上りと下りを間違えて乗っていきなり凡プレー。次駅で反対に向かおうにも1時間に1本のローカル路線。しかも次の16時台はゼロ便。仕方なくタクシーを奢り、ときがわ町の打上場所の近くまで乗り付ける。 花火は町内を流れる都幾川の堤防の上300メートルほどの間にワイド設置。一般の観覧場所は川を挟んだ手前側の河川敷になる。私は風向き予報から一番近くが200メートル強の農道脇に観覧場所を選んで待機。打ち上げ列全てが見えるが花火以外に写るモノが無さそう。初めての場所だが設置を見るに中華小箱見本市と小玉の単発・スターマインが中心のようなのでこの間合いでよかろう。 テストの設定に使えるレンズが35〜70ズーム相当1本しかないので、これで入りきる間合いでなければならない。知り合いも見つからず田圃の端でひとりたたずむ恰好。 プログラム前半30分は和太鼓と花火の競演。30発ほどの単発とスターマインが数セット。後半30分は音楽に合わせたワイド仕様。トラやマイン、ジャーブ、トーチ類に中華小箱見本市。スターマインと一斉出しなどの構成。途中で音楽関係か点火関係かトラブって中断。それで打ち終わりは15分ほど延びて19時45分終了。途中でカメラが沈黙して焦ったが、自動パワーオフ機能を切断したはずが5分で電源落ちの設定になっていたのだった。 撮影の方はまずまずデータが取れたので満足だった。出来れば同じ花火を設定を違えて撮りたいがそうもいかん。次回はこのデータを元にまたテストだがしばらく先になりそうだ。 地図も持ってきたのに初めての場所、2キロほどの駅までの道が途中でわからなくなり(行きはタクシーなので歩いてない)地元の高校生に教えて貰って何とかたどり着く。予定していた帰路より近道を教えてくれてありがたかった。 |

| 2013/2/22 決断の時 |

富士写真フィルムから2月20日付けで、今後のネガフイルム、カラーリバーサルフィルムについて、商品リニューアルや銘柄廃止(販売終了商品)の整理発表があった。すでに昨年来わかっていたことだが、この中で常用にしていたブローニー判の「ベルビア100F」の220ロールサイズが無くなってしまうのはとても私にとって残念な出来事だった。 富士写真フィルムから2月20日付けで、今後のネガフイルム、カラーリバーサルフィルムについて、商品リニューアルや銘柄廃止(販売終了商品)の整理発表があった。すでに昨年来わかっていたことだが、この中で常用にしていたブローニー判の「ベルビア100F」の220ロールサイズが無くなってしまうのはとても私にとって残念な出来事だった。120ロールサイズは残るものの645版カメラで15枚撮りでは、土浦あたりのスターマインだと、1出品でフイルム1本くらいになり効率が非常に悪い。220の30枚撮りさえフイルム交換の煩雑さに泣くことがあるのだから、その半分の撮影枚数では風景などをじっくり撮るならともかく花火では使い物にならない。ましてやデジタルカメラでシームレスに撮影できる快感を知ってしまった今ではフィルムチェンジの頻度を上げることなどなおさら考えにくい。私の手元に120ロールのカートリッジはあるものの、645版使用のごく初期を除いて花火撮影では現在に至るまで殆ど使っていないくらいだ。 常用フイルムのディスコン。これが私が花火撮影をもデジタルに移行を考えた最後のきっかけとなった。銀塩写真はフィルムが無ければどうしようもない。それが無くなることはすなわち写真が撮れなくなる、写真を止める事にも繋がる。 色傾向の似ている「ベルビア100」は120/220とも残るものの、じゃあこっちに、と気軽に乗り換える気はいまのところしていない。常用にしていたのはそれが自分の写真作りに必要で気に入っていたからで、銘柄を変えてフイルムを続けるよりむしろ私は写真を続けるためにデジタル化を着実にしようと考えたのだ。 ニコンのD800が発表され、それを手に出来たのは良い機会だった。もとより2008年度から徐々にデジタル撮りに習熟期間として修行してきたものの、センサーの画素数を筆頭にフイルムに遠く及ばない撮影結果になかなか完全デジタル化は考えられなかった。 しかしここへ来て、フイルム現像所のあいつぐ閉鎖、規模縮小、現像料金の高騰そしてフイルム自体の価格高騰と生産調整からの入手難などと商売でフィルムで写真撮りを続けていくことの困難さばかりが相次いだ。 そして商業としての写真も撮影納品はデジタルデータのみの場合が全てで、フイルムで撮っている意味はこだわりや趣味的なことにしか無くなってきていた。私はといえばデジタルカメラとそれで撮ること自体は大変好きなので、「絶対にポジフィルムでなければならない!」ほどの固執は無い。既に35ミリサイズに関してはデジタル一色で、一年間にただの1本もロールフィルムを消費しない銀塩のカメラはほぼ処分してしまった。 ブローニー判のポジを量販店で購入してプロラボで現像したときのコストは1カットあたり約65円というのが現在だ。フイルム代、現像代というランニングコストの軽減あるいは削減。撮影機材全体の減量と軽量化。これが今後も花火撮影を続けていくことの条件になった。フイルム関連のランニングコストは観覧費用に、そして体力気力が落ちていく中で、機材を軽くというのは今後の必須条件のように考えられた。 もちろんディスコンを前に買い占めて冷凍庫に眠らせることもできるだろう。資産家でもない私が何年分の量を買えるというのか?そして買い溜めたフイルムもいつしか使用期限と共に無くなっていく。どこかで見切りをつけなくてはならないのだ。 富士のフィルム整理発表 http://ffis.fujifilm.co.jp/information/articlein_0022.html |

| 2013/2/16 デジで良かった・・・ |

ブツ撮りなどの仕事で茨城県の某工場へ。往復は車で送迎してもらった。カタログからみなので最後に経営者と従業員の集合写真を野外で撮影。強風だったため女性の長い髪が舞い踊ってしまうので、シャッター速度を速めにして風の弱まる時点で一瞬で撮りたかった。1/250、F16というメーター(単体露出計)通りで撮ったら、まぁ、ものの見事なド、アンダー。TTLで測光するとF8ではないか。2段もアンダー表示とは。「(その場で確認できる)デジで良かったぜ」と思う瞬間だ。 ブツ撮りなどの仕事で茨城県の某工場へ。往復は車で送迎してもらった。カタログからみなので最後に経営者と従業員の集合写真を野外で撮影。強風だったため女性の長い髪が舞い踊ってしまうので、シャッター速度を速めにして風の弱まる時点で一瞬で撮りたかった。1/250、F16というメーター(単体露出計)通りで撮ったら、まぁ、ものの見事なド、アンダー。TTLで測光するとF8ではないか。2段もアンダー表示とは。「(その場で確認できる)デジで良かったぜ」と思う瞬間だ。晴天下とはいえ16は深すぎるかなぁとは、経験上訝ったのだが、今日は全編ISO200に上げているしスルーしてしまった。ここからがデシタルカメラの真骨頂。ただちに結果が見られるということは、失敗の許されない仕事の撮りでは大いに助かる。これがフィルムならメーターを鵜呑み、翌々日の現像上がりをみて絶句+顔面蒼白という流れになるところだ。まぁ陽射しの強い晴天下で液晶ディスプレイを見て直ちにミスに気が付けるならばその場で次のカットから撮り直しが効く。だからデジタルカメラでの撮影ミスなどメディアごとデータが突然死するくらいしか思いつかない。 2段もアンダーで撮ったらポジならスキャニングでデジタルデータ変換したあとレタッチで救えないこともないがカラーバランスはかなり崩れる。このアンダーのRAWデータから現像後レタッチソフトで救済(あたかも適正露光で撮ったように)も可能だが、適正露出で撮ったカットと隅々までまったく同じにする事は相当に難しい。単独で見るとそこそこ修正されたように見えるが適正のカットと比較するとダメダメなものになっている。もちろん納品は適正の方になる。冬場のきついコントラストの野外だからそういう補正とか、レンズによる歪みを補正したりとかフィルム時代には撮り手側ではできなかった修正が可能なのがありがたい。そういえば写真館などでの証明書用写真なども殆どデジタルだなぁ。 しかし撮るのは一瞬だけれど一発撮りするに大量のブツを整列させるのに時間がかかった。中腰で這い蹲って、脚立を上り下りして高い位置から俯瞰撮影の画角チェックとその繰り返しと、機材運びでこの日の晩には腕が筋肉痛。翌日には足が筋肉痛と普段マウスの上げ下ろしだけの運動不足。まことに情けないだらけきった肉体を嘆くばかり。 まだ若い頃、雑誌の仕事で同道したカメラマン氏が大量の機材を一人で運んでいるのを手伝おうとしたら。「いいえ。これが私の仕事ですから」と大汗をかきながらも断られたことがある。機材運びも舞台設定も写真屋の仕事のうちとはいえこの日も、カメラ、三脚に加えてストロボセット、背景紙数本、ストロボのスタンド、脚立などを運び込みこれらを持つだけで筋肉痛とは本当にだらしないなぁ。 夏場に向けて多少なり筋力を保つべく身体は動かしているが緩い。緩すぎると実感。 |

| 2013/2/3 む、難しい・・・ | ||||||

例のアレ。2月3日放映、CXの「ほこ×たて」です。最強同士のガチンコ対決。なかなか楽しめました。私の元にも昨シーズン前に出演のオファーがあったのですが、丁重に辞退申し上げまして、それから幾星霜、番組として実現に至ったのにはちょっと驚いています。制作会社から問題用の花火写真提供のご依頼があり、一部の問題で写真を提供しました(ええ、ええ、綺麗サッパリにクレジットをすっ飛ばされてしまったのでこちらで入れておきます)。さて最強花火師側の出題の中で特に難しかったのは、花火の玉名、作家名当ての問題でしょう。しかも出題は実際の尺玉を打ち上げるという文字通りの一発勝負。 花火野郎はわかりませんでした。正解は秋田県・北日本花火興業の今野正義氏製作。でしたがわかりませんでした。今野さんの地元の写真家が率先して答えていないようでは、他府県の私共にはお手上げです。日本で三重芯以上をキメられるトップクラスの花火作家はざっと考えただけで20名はおります。その中のどなたでしょう?三重芯以上となるとその作家ごとに「きまった定番の芯と親星の配色」をしている場合が多く、それがパターンとして見極める手がかりとなります。 今野さんといえば、競技会系に三重芯以上の玉を出してそれがキマるようになったのが割と近年なので過去に観ている方も少ないと思います。さらに親星が過去の競技玉とは大きく違っていたので難しいです。芯の配色から類推してみます。過去の今野さんの三重芯以上の玉で芯の色配列パターンはどうなっているでしょうか? 私が近年の今野さんの多重芯を全て観ているわけではないですが、手元にある競技会などで打ち上げられた今野さんの多重芯の写真を観ると、一番直近の2012年大曲の競技会出品の四重芯まで、芯部の色配列がいつも銀、紅、緑の順番になり、四重芯ですとたいてい青が次にきます。この配列や発色が同じであるなら親星に何を使おうと特定できます。 ところが放映の玉では中心からの並びが銀、緑、紅と2層目と3層目がこの出題だけ入れ変わって緑が先に来ています。これだけで見た目の印象はすごく変わってしまいます。それで混乱し今野さんだ、と決め手になる唯一のパターンが崩されて特定は困難になってしまいました。おそらく写真に撮って分析しても特定できないかと思いました。もしこれまでの配色の芯だったら、お三方のうち誰かは言い当てることが出来たかもしれません。 玉名は現象通りなら昇り分火付三重芯錦先青紅 ではないかと・・放映を観たかぎりでは。 こういうことですから愛好家氏が一発勝負の玉を初見で一度観ただけで、玉名だけでも正確に言い当てられるのはそれだけでたいしたものなのです。ある花火作家が新作玉を検分するとき、盆全体を見る者、芯の出具合を見る者、色を見る者と最低でも3人は同時に見なければわからないと言っていました。

|

| 2013/2/3 春はまだまだ |

灯油を買いに行きがてら、何か季節の花でも撮れないかと足を延ばす。新しい機材を花火でテストしたいのだけれど、車が無いので雪の在る花火イベントにもいけそうもない。灯油も近くのセルフのGSまでカートにポリタンをくくりつけて徒歩で買いに行っている。 住処の近くには寒椿が溢れるように在るが、いい状態の時が短い椿は撮れそうな花を探すのに苦労する。GSから先の沼池のある公園の畔で蝋梅(ロウバイ)と満作(マンサク)を見つけたのでしばし撮る。しかしカメラは横着してコンデジだ。ボケ具合のコントロールが一眼デジほどうまくいかないのがご不満だがまぁそこそこ撮れた。 |

| 2013/1/19 イメージセンサークリーニング |

新宿ニコンサービスにD800のセンサークリーニングに出かける。センサーといってもその前にあるLPFを掃除するらしい。実は購入当初から搭載しているセルフクリーニングでは落ちない汚れというかゴミが決まった場所に写るのに気が付いていたが(黄色○の位置)、サービスに持ち込むと時間がかかる、という先入観でなかなか行かれなかった。花火撮影としては農閑期のこの時期なら1〜2週間お預けしても、と踏み切った。しかしものの1時間で清掃終わりという即日お持ち帰りだったのは拍子抜けした。いちおう保証期間中なので無料サービス。しかしこのニコンサービスはここのカメラのオーナーであることに満悦できるような空間であるなぁ。光学製品のニコンだけあって双眼鏡なども並んでいるがハイエンド双眼鏡の高価なことに驚いた。 新宿ニコンサービスにD800のセンサークリーニングに出かける。センサーといってもその前にあるLPFを掃除するらしい。実は購入当初から搭載しているセルフクリーニングでは落ちない汚れというかゴミが決まった場所に写るのに気が付いていたが(黄色○の位置)、サービスに持ち込むと時間がかかる、という先入観でなかなか行かれなかった。花火撮影としては農閑期のこの時期なら1〜2週間お預けしても、と踏み切った。しかしものの1時間で清掃終わりという即日お持ち帰りだったのは拍子抜けした。いちおう保証期間中なので無料サービス。しかしこのニコンサービスはここのカメラのオーナーであることに満悦できるような空間であるなぁ。光学製品のニコンだけあって双眼鏡なども並んでいるがハイエンド双眼鏡の高価なことに驚いた。 |

| 2012/1/12 なんという混雑 |

東京スカイツリーにいよいよ家族と一緒に上ることになった。もういい加減皆さん展望台に上がりたい人は一巡して空いているだろうと思ったのだ。しかしいつでも買える当日券目当てで現着してみると整理券発行。整理券は混雑時にしか発行しない。空いていれば普通に当日券チケット売場に並ぶことが出来る。しかし並ぶ場所に限りがあるため混雑時には時間指定整理券が出る。記載された時間にならないとチケット購入の列に参加できない。13時に着いたのに指定時間は16時。仕方なくソラマチでぶらぶら。遅い昼食を摂ってから行列して展望台に。そこからさらにチケットを買うまでに1時間30分並ぶ。昼間の展望を楽しむつもりが展望台に辿り着く頃には夜景になっていた。 東京スカイツリーにいよいよ家族と一緒に上ることになった。もういい加減皆さん展望台に上がりたい人は一巡して空いているだろうと思ったのだ。しかしいつでも買える当日券目当てで現着してみると整理券発行。整理券は混雑時にしか発行しない。空いていれば普通に当日券チケット売場に並ぶことが出来る。しかし並ぶ場所に限りがあるため混雑時には時間指定整理券が出る。記載された時間にならないとチケット購入の列に参加できない。13時に着いたのに指定時間は16時。仕方なくソラマチでぶらぶら。遅い昼食を摂ってから行列して展望台に。そこからさらにチケットを買うまでに1時間30分並ぶ。昼間の展望を楽しむつもりが展望台に辿り着く頃には夜景になっていた。この後、またまた行列して夕食。私にとって生涯初の「もんじゃ焼き」を食す。 しかし翌日の日曜はさらに大混雑で、HPを見ると当日券の整理券が正午発行の時点でなんと18時から入場、になっていた。つまり12時に整理券を受け取っても、展望台へのチケットを購入する行列に並び始める時間が6時間後!私共が行った土曜はまだ良い方だったのだ。 |

| 2012/12/20 ・・・安い |

新宿のカメラ店をうろついている中で、PC関係の専門店(ドスパラ)でいつもながら輸入便利雑貨を物色。USB関連とかスマフォの入れ物だとか豊富なPCに関連したモノに混じって掘り出し物が見つかることもある。今回のお宝はなんと花火大会で使えそうなハンディの風速計だ。し。しかも1,980円!打ち上げ現場で打ち上げ従事者が使っているプロもんの(例えば コレ とか)一番安いのと比較しても1/4の価格。一応、リアルタイム、最大、平均の風速が測定できるからこれで充分。MAXの計測は風速30メートルまでだが、そもそもそんなにあったら花火大会どころじゃない。マニュアルは英文のみ。常時在庫しているわけではなさそうです。 新宿のカメラ店をうろついている中で、PC関係の専門店(ドスパラ)でいつもながら輸入便利雑貨を物色。USB関連とかスマフォの入れ物だとか豊富なPCに関連したモノに混じって掘り出し物が見つかることもある。今回のお宝はなんと花火大会で使えそうなハンディの風速計だ。し。しかも1,980円!打ち上げ現場で打ち上げ従事者が使っているプロもんの(例えば コレ とか)一番安いのと比較しても1/4の価格。一応、リアルタイム、最大、平均の風速が測定できるからこれで充分。MAXの計測は風速30メートルまでだが、そもそもそんなにあったら花火大会どころじゃない。マニュアルは英文のみ。常時在庫しているわけではなさそうです。それとPC関連の工作に便利なドライパーセットが驚きのたった300円。PCのケースなどに使う星形の特殊なドライバーはひとつのサイズだけで1000円くらいするから凄まじいお買い得だった。 |

| 2012/12/20 仲間入り |

新しい機材がやってきた。まだ4割くらいしか自分のものではないが仕方ない。レンズは先に購入してあったものの、私にとっては高価なボディはなかなか買えず、この度目出度く双方がパートナーを得たわけだ。 新しい機材がやってきた。まだ4割くらいしか自分のものではないが仕方ない。レンズは先に購入してあったものの、私にとっては高価なボディはなかなか買えず、この度目出度く双方がパートナーを得たわけだ。これで私にとって最初の一眼レフデジタルカメラのニコンD300は、D800購入時に下取り交換し、D300sは645D購入時にその一部となりつまるところAPS-Cサイズの一眼レフは専用のレンズを含めてひとつも無くなった。35ミリ系はフルサイズデジに1本化したのだ。 それにしても近年のデジタルカメラの設定の多さには驚く。ほとんど何でもあり、の機能にはもう他に求める事など無いようにさえ感じる。 この後、花火では12月31日のツインリンクで試写初めとなった。覚えることも多く、かつ本番の撮りをするにはまだまだテストが必要そう。 |